Ricordi storici e inediti in questa lunga intervista con il più

grande interprete verdiano del Novecento, che l’11 dicembre scorso è

stato festeggiato al Teatro La Fenice di Venezia.

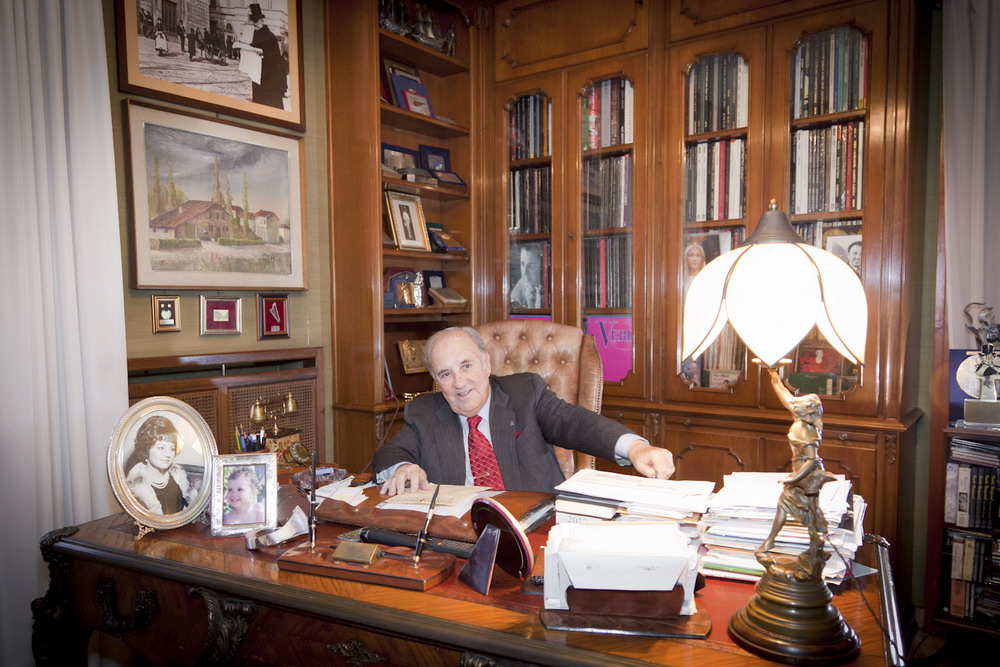

CARLO BERGONZI: UNA VITA NELLA MUSICA

di Renzo

Allegri - Foto di Nicola Allegri

Copyright

© 2007 editorialegliolmi.it

tonyassante.com

Acquista i dischi di Carlo Bergonzi online

Il tenore Carlo Bergonzi è stato festeggiato

sabato 11 dicembre al Teatro La Fenice di Venezia, con la consegna

del premio “Una vita nella musica - Artur Rubinstein”. Nato 86 anni

fa, a Vidalenzo di Polesine Parmense, un paesino a due chilometri da

Busseto, città natale di Giuseppe Verdi, Bergonzi è ritenuto il più

grande interprete delle opere verdiane.

<<Sono particolarmente felice di questo premio>>, dice il tenore.

<<A Venezia mi legano ricordi importanti. Nel 1957 interpretai

“Cavalleria Rusticana”, allestita in Piazza San Marco. In quell’occasione,

incontrai Angelo Roncalli, che era patriarca di Venezia e l’anno

successivo sarebbe diventato Papa con il nome di Giovanni XXIII.

Poi, interpretai il “Requiem” di Verdi a Palazzo Ducale con la

direzione di Herbert Von Karajan. Al Teatro La Fenice interpretai

due edizioni di “Aida”, e “Un ballo in maschera”. Per me, La Fenice

è il più bel teatro che ci sia al mondo, un vero gioiello

artistico>>.

Il premio, “Una vita nella musica”, è

prestigioso perché vanta una storia trentennale. E’ stato fondato da

Bruno Tosi, musicologo veneziano appassionato di lirica, conoscitore

di tutti i grandi interpreti e in particolare di Maria Callas, alla

quale ha dedicato libri e mostre, ed è diventato un premio di fama

internazionale. E’ stato attribuito ai più grandi protagonisti del

mondo musicale del nostro tempo. Da Artur Rubinstein, il primo, nel

1979, che ha dato il proprio nome al Premio stesso, seguito da

personaggi mitici quali Andrès Segovia, Karl Bohem, Carlo Maria

Giulini, Yehudi Menuhim, Mistislav Rostropovic, Gianandrea Gavazzeni,

Leonard Bernstein, Isaac Stern, Maurizio Pollini, Claudio Abbado,

Salvatore Accardo, Zubin Mehta, eccetera. Non poteva mancare Carlo

Bergonzi, che alla musica lirica ha dedicato letteralmente tutta la

sua lunga esistenza, avendo iniziato a cantare romanze verdiane da

ragazzino e continuato poi fino a ottant’anni. E ancora oggi,

quando, in casa sua, si mette al piano e canta, sfoggia una voce e

una intonazione perfette.

<<A nove anni, mio padre mi portò a vedere il

“Trovatore”, nel piccolo Teatro di Busseto>>, dice Bergonzi. <<Ne

rimasi sconvolto. Da allora, lavorando, continuavo a cantare “Di

quella pira”. Era proprio destino che diventassi un cantante

lirico>>.

Il 31 agosto scorso, il maestro Bergonzi è

stato premiato all’Arena di Verona con L’Oscar della lirica. Ora,a

Venezia, oltre al premio “Una vita nella musica”, ha ricevuto un

riconoscimento anche dal Presidente della Repubblica, Giorgio

Napolitano, una medaglia d’oro, con una dedica che lo stesso

Napolitano ha voluto dettare: “Al maestro Carlo Bergonzi, interprete

sommo del repertorio verdiano, e custode illustre della tradizione

belcantistica italiana”.

Bergonzi è veramente un personaggio unico, il

cui valore artistico, nel campo della lirica, non ha paragoni.

Secondo i critici di tutto il mondo, è stato il tenore verdiano per

eccellenza. Forse il più fedele e autentico interprete delle opere

del “cigno di Bussetto” di tutti i tempi. Certe pagine verdiane come

le ha interpretate lui, non le interpreterà più nessun altro.

L’atmosfera di commozione, di magia che riusciva a creare con la sua

voce incantando le platee più esigenti ed esperte, resterà

irripetibile.

L’origine di questo artista è contadina. Non ha avuto la possibilità

di frequentare scuole importanti. Anzi, come egli stesso racconta,

nel canto non ha proprio avuto maestri di nessun genere. Si è fatto

da solo. Ma, forse, essendo nato nella terra di Verdi, avendo

respirato l’aria che respirava Verdi, potrebbe essersi verificato un

magico e misterioso fenomeno di osmosi: il grande compositore

potrebbe avere trasmesso al ragazzo Bergonzi quelle intuizioni, quei

segreti, quegli accorgimenti tecnici e stilistici che gli hanno

permesso poi di indicare vie rivoluzionarie nell’interpretazione

delle opere del maestro.

Bergonzi non è solo il tenore dal timbro caldo

e squillante, dalle mezze voci mirabolanti, dai falsetti insinuanti

e torniti, dalla garbatezze danzanti e suadenti, è il maestro

geniale, che ha rivoluzionato il modo di interpretare l’opera

verdiana. Nessuno meglio di lui ha posseduto l’accento verdiano, la

“verità verdiana” che risuona nel canto. Ai ritmi incalzanti, agli

acuti trionfanti, alle melodie popolari e spontanee del compositore

bussetano, Bergonzi ha dato un’anima, una eleganza, una regalità che

restano tributo ineguagliato nella storia.

Nato, cresciuto e vissuto sempre a Busseto, da

un po’ di tempo Bergonzi si trova nel suo appartamento milanese.

<<Ho qualche difficoltà a camminare>>, dice. <<Fino a tre anni fa

ero un terremoto. Pronto ad affrontare lunghi viaggi senza pensarci.

Dopo aver smesso di cantare, mi ero dedicato all’insegnamento. Avevo

la mia Accademia di Belcanto a Busseto, dove venivano allievi da

tutto il mondo. Ma tenevo corsi anche all’estero, in Russia, in

Giappone, e perfino in Cina. Un giorno sono caduto e mi sono rotto

tre costole, poi ho avuto un embolia polmonare, poi l’ernia al

disco: ho capito che dovevo smettere. Ho chiuso tutto, anche la mia

Accademia di Busseto. Tutto finito, quindi, ma ogni giorno ringrazio

Dio per tutto quello che mi ha dato e per avermi conservato la mente

lucida, fresca, con una memoria da elefante, che mi fa sentire, a 86

anni, ancora giovane come un tempo>>.

E approfittando della sua prodigiosa memoria, abbiamo chiesto al

maestro Bergonzi di ricordare, in questa lunga ed esclusiva

intervista, i momenti più importanti della sua vita e della sua

carriera.

<< Mio padre faceva il casaro e io cominciai a lavorare con lui

quando avevo sei anni>>, racconta il maestro. <<Anche se eravamo

povera gente, senza studi e senza cultura, Verdi e la sua musica

riempivano il nostro cuore. Nel caseificio, dove iniziavamo a

lavorare alle quattro del mattino, le arie verdiane erano

l’espressione della nostra gioia di vivere e confortavano la

monotonia della dura fatica>>.

E’

vero che la musica verdiana ce l’hai sempre avuta nel sangue, quasi

ti fosse stata trasmessa geneticamente?

E’

vero che la musica verdiana ce l’hai sempre avuta nel sangue, quasi

ti fosse stata trasmessa geneticamente?

<<Non saprei rispondere. Nella mia famiglia non

ci sono mai stati musicisti o cantanti professionisti. E’ un fatto

però che ho sempre amato svisceratamente Verdi, fin da bambino.

Quando sentivo mio padre e gli altri contadini cantare le romanze

dalle opere di Verdi, restavo incantato ad ascoltare. Le imparavo

subito e continuavo a cantarle anch’io con passione. Come ti ho già

detto, a nove anni mio padre mi portò a teatro e vedere “Il

Trovatore” e rimasi sconvolto. Giurai a me stesso che sarei

diventato un cantante lirico. E da allora non ho avuto altri scopi

nella mia vita>>.

E’ stato difficile realizzare questo sogno?

<<All’inizio le difficoltà sono state molte.

Non di tipo musicale. Sembrava però che intorno a me ci fosse una

specie di congiura per impedirmi la carriera musicale. I primi

ostacoli arrivavano dal fatto che io, dopo la quinta elementare,

avevo smesso di andare a scuola e avevo cominciato a fare il casaro

insieme a mio padre. Quando poi, a 16 anni, decisi di studiare

canto, dovetti riprendere i libri in mano e mi resi conto che avevo

dimenticato tutto. Fu molto duro ricominciare da capo>>.

Chi ti convinse a fare quella scelta?

<<Cantavo facendo il formaggio, e tutti

dicevano che avevo una bella voce. “Perchè non studi canto?”

azzardava qualcuno. All’inizio la proposta mi sembrava assurda. Ma a

forza di sentirmela ripetere cominciai a prenderla in

considerazione. Ci fantasticavo sopra. “Forse potrei farcela”, mi

dicevo. Un giorno andai a trovare un ex baritono di Busseto per

chiedere un giudizio tecnico sulla mia voce. “Sei ancora troppo

giovane”, disse. “Ma la voce c’è. Potresti diventare veramente un

cantante”. Quelle parole scatenarono la mia immaginazione e il mio

entusiasmo. Cominciai a fare progetti. E cominciai anche a chiedere

a mio padre di poter riprendere gli studi>>.

E tuo padre?

<<A lui le difficoltà parevano insormontabili.

Non avevamo soldi. Il mio lavoro in cascina era indispensabile.

Comunque, non mi ostacolò. “Prova”, disse. Continuai ad andare a

lavorare regolarmente, ma ripresi a studiare. Tutto il tempo libero

lo passavo sui libri per superare l’esame di ammissione al

Conservatorio. E ce la feci. Fui ammesso al Conservatorio “Arrigo

Boito” di Parma. Al mattino mi alzavo prima delle quattro e andavo

in cascina a fare il formaggio, poi, prendevo il treno e andavo al

Conservatorio. Studiai canto, pianoforte e frequentai le scuole

medie per avere un po’ di cultura. Furono anni preziosi per la mia

formazione anche se gli insegnanti non avevano capito niente della

mia voce>>.

In che senso?

<<Dicevano che ero un baritono e mi fecero

studiare per quel registro. Grazie all’intuizione dei miei

insegnanti, per dieci anni studiai e cantai convinto di essere un

baritono. Ma ancor prima di finire la scuola, quando avevo poco più

di 18 anni, sulla mia strada si presentarono altre difficoltà che

insidiarono non solo la mia voce ma anche la mia vita stessa>>.

Che tipo di difficoltà?

<<La guerra. Nel 1943 fui chiamato al servizio

militare. Mi mandarono a Mantova, nella contraerea. E quando arrivò

l’armistizio, l’8 settembre sempre di quell’anno, i miei compagni

scapparono e tornarono quasi tutti a casa. Io invece ero a letto con

quaranta di febbre, fui preso dai tedeschi, portato in barella nel

campo sportivo e da lì spedito in Germania, destinato ai campi di

concentramento. Il viaggio verso la Germania, durato tre giorni, in

un treno che serviva per il trasporto del bestiame, lo feci con la

febbre che mi divorava, senza acqua e senza cibo. Fu un miracolo se

sopravvissi. Ma qualcuno, dal cielo, certamente vegliava su di me>>

Quanto

tempo sei rimasto prigioniero dei tedeschi in Germania?

Quanto

tempo sei rimasto prigioniero dei tedeschi in Germania?

<<Ventisei mesi. Sono finito sul Baltico, ai

confini con la Polonia. Alloggiavamo in un campo di baracche di

legno e lavoravamo alla costruzione di una linea ferroviaria.

D’inverno faceva molto freddo. Anche trenta gradi sotto zero. Si

mangiava da cani, patate e brodo d’erba. Durante quei mesi mi sono

ammalato molte volte, ma non potevo restare a letto. Andavo a

lavorare febbricitante. A volte la testa mi girava e non vedevo

neppure la strada, tanto ero frastornato. Sono tornato a casa che

pesavo 35 chili. Mia madre, quando mi vide, mi guardava sospettosa.

Non corse ad abbracciarmi e continuava a ripetere: “No, questo non è

mio figlio”>>.

Giuseppe di Stefano e Mario Del Monaco mi

hanno raccontato che, durante la guerra, loro, per il fatto che

avevano una bella voce e sapevano cantare romanze d’opera, erano

stati trattati bene, avevano evitato sacrifici e fame. Tu non hai

avuto questa fortuna?

<<No. In campo di concentramento non avevo

quasi neppure fiato per reggermi in piedi, immagina se ne avevo per

cantare. Alla fine della guerra, invece, quando arrivarono i russi a

liberarci dal Lager, la voce probabilmente mi salvò la vita. Mi

ammalati di tifo e non c’erano medicine per curarlo. Ero divorato

dalla febbre e credevo proprio di morire. Un giorno i prigionieri

organizzarono una festa per i soldati russi e io, nonostante la

febbre, volli cantare alcune romanze. In prima fila c’era un

capitano sovietico, amante di lirica, che si entusiasmò della mia

voce e mi prese subito sotto la sua protezione. Il giorno dopo mi

invitò a mangiare alla mensa ufficiali. Saputo che ero ammalato, mi

fece visitare da un medico di sua fiducia e mi fece curare con delle

medicine vere. Credo che quel capitano mi abbia veramente salvato l

vita. E purtroppo non ho mai potuto ringraziarlo.

<<Mentre ero ancora ammalato, arrivò la tradotta che doveva

riportarci in Italia. I miei compagni si prepararono per il viaggio,

ma io non potevo partire in quanto ero ammalato e ricoverato in

isolamento. Ma i miei compagni non vollero lasciarmi là. Vennero a

prendermi di notte e mi nascosero sul treno. Così partii senza poter

salutare quel capitano che mi aveva fatto curare. Se lo avessi

fatto, mi avrebbe certamente impedito di viaggiare in quelle

condizioni e sarei dovuto rimanere>>.

Al ritorno hai naturalmente ripreso a

studiare canto.

<<Immediatamente e con più grinta di prima.

Dopo tutto quello che avevo sofferto, volevo spaccare il mondo.

Conclusi i miei studi al Conservatorio di Parma e poi mi trasferii a

Milano per tentare la fortuna. Milano era anche allora la capitale

di tutte le iniziative, comprese quelle musicali.

<<Trovai alloggio in periferia. Nel ‘47, qualcuno mi disse che c’era

la possibilità di debuttare nel “Barbiere di Siviglia” di Rossini.

Non era una grande occasione. Si trattava di cantare in un teatrino

parrocchiale, a Varedo, piccolo centro dell’hinterland milanese.

Comunque era sempre un debutto e mi pagavano anche. Accettai.

<<Facemmo poche prove. Il direttore era un certo Lomonaco.

L’orchestra era costituita da un contrabbasso, due violini, un

flauto, il pianoforte e la grancassa. La quinte del palcoscenico

erano di carta. Quando uscii con la chitarra per cantare “Largo al

factotum”, il manico della chitarra si impigliò in una quinta io,

preoccupato e confuso per il debutto, non me ne accorsi e tirai giù

tutto. La gente rideva, fischiava, lo spettacolo venne sospeso e,

dopo aver ricostruito lo scenario, si riprese tutto da capo. Per

fortuna non accaddero altri incidenti e alla fine ebbi anche

successo>>.

Così debuttasti come baritono.

<<Non solo debuttai, ma per tre anni continuai

a cantare da baritono. In genere sostenevo parti secondarie, di

secondo piano, ma cantavo molto>>.

Tu hai insegnato per molti anni: come ti

spieghi il fatto che nessuno si fosse accorto che, dentro quella tua

voce di baritono, si nascondeva una meravigliosa voce di tenore?

<<Eravamo in tanti cantanti giovani, tanti

baritoni, tanti tenori, nessuno stava lì a sottilizzare troppo.

L’importante era trovare una scrittura. Quando diventai un tenore

famoso, tutti i direttori d’orchestra con i quali cantavo, da

Serafin a Guarnieri, da Gavazzeni a Votto, Capuana, Ghione, tutti

dicevano: “Lo sentivo io che aveva la voce di tenore”. Ma in realtà,

quando facevo il baritono, nessuno mi disse mai niente>>.

Pensi

che aver cantato per tre anni da baritono abbia nuociuto alla tua

voce di tenore?

Pensi

che aver cantato per tre anni da baritono abbia nuociuto alla tua

voce di tenore?

<<Al contrario, ha fatto molto bene. Ho

rassodato le note gravi, preparando un solido trampolino di lancio

per i futuri acuti. E’ come se, dovendo costruire un palazzo, avessi

posto delle fondamenta massicce in cemento armato. Quando passai al

registro di tenore avevo una struttura basilare di straordinaria

potenza>>.

Chi ti ha convinto a compere quel passaggio?

<<Nessuno. Ho fatto tutto da solo. E in gran

segreto anche. Mi accorsi che la voce faticava nei ruoli baritonali.

Sentivo che non ero a mio agio in quel registro. Invece avevo una

grande facilità nell’affrontare gli acuti. “Vuoi vedere che sono un

tenore”, mi dicevo. E ruminavo dentro di me questo problema. Due

erano le possibili soluzioni e tutte e due pericolose. O facevo

finta di niente e continuavo a cantare da baritono con la certezza

che sarei rimasto sempre un mediocre, un cantante di seconda

categoria; oppure tentavo di passare al registro tenorile con

l’incognita però di fallire e quindi di essere costretto a chiudere

la carriera lirica e tornare a fare il formaggio. Decisi di tentare.

<<Eravamo nell’estate del 1950. Portai a termine gli impegni già

presi e poi cominciai a lavorare per “registrare” la mia voce. Non

avevo confidato i miei problemi a nessuno, neppure a mia moglie

Adele. Approfittando che aspettava un bambino, la consigliai di

andare a vivere da sua madre, così a Milano potevo dedicarmi alla

mia “trasformazione”. Lavoravo da solo, senza maestri, con un metodo

che mi ero inventato io. Avevo come supporto solo il diapason, cioè

quel piccolo strumento acustico che produce una sola nota, il “la”,

e serve per accordare gli strumenti. Me ne servivo per “accordare”

le mie corde vocali. In tre mesi, guadagnando un quarto di tono al

giorno, diventai tenore. Allora preparai due opere, “Aida” e “Andrea

Chenier” e andai a farmi sentire da un impresario che mi propose

delle recite di “Andrea Chenier” a Bari. “Mi sta bene”, risposi. Il

12 gennaio 1951, debuttati come tenore al Petruzzelli di Bari

ottenendo un buon successo. Quello stesso giorno nacque mio figlio

Maurizio. Cominciò così la mia carriera come tenore>>.

Hai superato quel problema da solo: quindi

come tenore sei un autodidatta.

<<Proprio così. Non ho avuto maestri e neppure

insegnanti. Ho fatto tutto da solo. Ho studiato la mia voce, ho

inventato il metodo per alleggerirla, per rafforzare gli acuti. Di

fronte ad ogni difficoltà riflettevo e cercavo di trovare una

soluzione tecnica che mi andasse bene.

<<A questo lavoro però, sia pure inconsciamente, mi ero preparato da

tempo. Sembrava che dentro di me sentissi che avrei dovuto

incontrare dei problemi del genere. Infatti, durante i tre anni di

attività come baritono ebbi la fortuna di cantare accanto ai più

grandi tenori del tempo, Gigli, Schipa, Pertile, Tagliavini, Masini,

e continuavo a chiedere loro consigli e informazioni. Osservavo come

vivevano, cosa mangiavano, quali abitudini di vita tenevano. Prima

della recita, mi fermavo di fronte ai loro camerini per sentire

quali vocalizzi facevano per scaldare la voce. Nei momenti di pausa,

in albergo, ero sempre accanto a loro, li interrogavo. Insomma ero

molto curioso di tutto. Ebbi modo così di ottenere consigli

preziosi. Gigli mi parlava del diaframma, dell’importanza di saper

usare il diaframma. Schipa mi decantava l’opportunità di rispettare

il repertorio adatto alla propria voce. Ognuno mi dava un consiglio

e io mettevo dentro la mia memoria. Al momento giusto tutte quelle

informazioni diventarono una miniera d’oro per me. Posso dire di

essere stato un autodidatta nel preparare la mia carriera di tenore,

confortato però e aiutato dai consigli di quei miei grandi e

illustri colleghi>>.

Hai

dovuto fare una lunga gavetta prima di raggiungere la definitiva

affermazione?

Hai

dovuto fare una lunga gavetta prima di raggiungere la definitiva

affermazione?

<<Un colpo di fortuna mi ha portato subito alla

ribalta. A Bari, dove cantai “Andrea Chenier”, c’era il direttore

generale della Rai, che fu molto colpito dalla mia voce. Venne a

trovarmi e mi fece un discorso di questo genere: “Quest’anno, 1951,

ricorrono i cinquant’anni dalla morte di Verdi. Alla radio faremo

una grande stagione lirica eseguendo tutte le opere del maestro di

Busseto. Abbiamo bisogno di alcuni tenori giovani che siano pronti

per sostituire i grandi interpreti nel caso vengano colpiti da

qualche indisposizione. Io ti scritturo per sei mesi, a 50 mila lire

al mese. In più ti faccio cantare in due opere: “Giovanna d’Arco” e

“I Due Foscari”, con un cachet di 50 mila lire a opera”. Mentre lui

parlava, mentalmente feci dei rapidi conti: 50 mila lire al mese per

sei mesi facevano 300 mila lire; più altre cento mila per le due

opere si arrivava a un totale di 400 mila lire. Una cifra per me

iperbolica, inimmaginabile. Ero pieno di debiti. Vedevo risolti d’un

tratto tutti i miei problemi economici. “Benissimo, accetto

volentieri”, risposi con entusiasmo.

<<E quello fu il più bel contratto della mia vita. Anche perchè poi,

in pratica, quasi tutti i tenori titolari delle varie opere si

ammalarono e io li sostituii ottenendo successo e soprattutto

facendomi conoscere nel mondo della lirica. Infatti, allora non

c’era la televisione. Gli appassionati di lirica, gli addetti ai

lavori, i direttori d’orchestra ascoltavano le opere che venivano

trasmesse alla radio e così, in quei sei mesi mi feci conoscere da

tutti, non solo in Italia ma anche all’estero, e la mia carriera

partì come un razzo>>.

Verdi, quindi, ti portò fortuna e diventasti

fin da allora il tenore verdiano per eccellenza.

<<Per la verità io cantavo di tutto. Avevo una

grande facilità a imparare le opere in fretta. Per questo il mio

repertorio divenne, in poco tempo, vasto: 74 opere. Avevo però una

predisposizione per le opere di Verdi. Infatti, le ho cantate tutte,

tranne due: “Otello” e “Falstaff”, per le quali non mi sentivo

portato>>.

Quali opere verdiane hai cantato di più?

<<“Aida”, “Trovatore”, “Ballo in maschera” e

“Forza del destino”. Ma ho affrontato molto, e con grande

soddisfazione, anche “Luisa Miller”.

I critici riconoscono che, nella storia del

melodramma, il tuo modo di interpretare le opere verdiane ha segnato

una svolta. Tu hai indicato percorsi nuovi, sensibilità diverse,

attenzioni speciali. Chi ti ha guidato in questo ricerca?

<<Nessuno. Come ho detto, io sono un

autodidatta. Quando dovevo studiare una nuova opera di Verdi,

prendevo lo spartito e lo esaminavo attentamente, frase per frase.

Mi sono accorto che Verdi ha indicato tutto quello che l’interprete

deve fare. Frasi brevi, ma precise: “mezzavoce”, “due p”, “tre p”,

“col canto”, “rinforzato”, “smorzando”, eccetera. Io riflettevo

molto su quelle indicazioni e poi cercavo di eseguire la frase come

era indicato. Tutto qui>>.

Quali sono i teatri dove hai cantato di più?

<<Metropolitan, Scala, Covent Garden,

Staatsoper di Vienna, Arena di Verona, ma in pratica in tutti i

teatri importanti del mondo>>.

Ricordo

che è stato memorabile il tuo concerto di addio alla Scala nel 1993.

Hai iniziato con una canzone popolare: “Non ti scordar di me”.

Ricordo

che è stato memorabile il tuo concerto di addio alla Scala nel 1993.

Hai iniziato con una canzone popolare: “Non ti scordar di me”.

<<Quel teatro ce l’ho nel cuore. Anche se ho

cantato molto di più al Metropolitan, la Scala è il teatro di casa

mia. Iniziando quel concerto ho voluto subito dire al pubblico che

non volevo essere dimenticato. E il pubblico si è commosso, come del

resto lo ero anch’io.

<<Alla Scala avevo debuttato il 25 marzo 1953, quaranta anni prima.

Non era stato un debutto fantastico. Anzi. Interpretavo un’opera

nuova, il “Mas’Aniello”, di Jacopo Napoli, e il pubblico non la

gradì. Continuava a rumoreggiare e a fischiare. Non era facile

cantare in quella situazione perciò non ho un buon ricordo di quel

debutto. Poi però sono arrivate le opere del mio repertorio “Aida”,

“Trovatore”, “Forza del destino”, “Un ballo in maschera”, che mi

hanno dato grandissime soddisfazioni.

<<Fin dall’inizio io ero cosciente di non essere un Adone. Bastava

che mi guardassi allo specchio per capire. Non avevo il fisico di

Corelli per intenderci. Quindi, se volevo incantare il pubblico

dovevo farlo solo con la voce, con la magia del canto. E questa è

stata la mia arma. Anche alla Scala spesso è accaduto che, dopo

qualche aria, il pubblico balzava in piedi, in delirio. Sono momenti

che non si possono dimenticare. Per questo, in quel concerto

d’addio, ho voluto iniziare con la canzone “Non ti scordar di me”.

Che poi ho ripetuto anche alla fine. La stessa canzone l’ho cantata

anche nel concerto d’addio al Metropolitan e il giorno dopo il

“Time” intitolava l’articolo di cronaca di quel concerto: “No, non

ti dimenticheremo mai”>>.

Quanti concerti d’addio hai fatto prima di

chiudere definitivamente la tua carriera?

<<Non lo so. Diversi. Ho fatto il giro dei vari

teatri dove avevo cantato tante volte. In alcuni teatri sono poi

tornato a fare un secondo concerto d’addio, e anche un terzo. A

Zurigo ho fatto quattro concerti d’addio. All’ultimo, ho concesso

sette bis. Alla fine è venuto fuori il sovrintendente, mi si è

inginocchiato di fronte, sul palcoscenico, con un mazzo di fiori in

mano e ha detto: “Questi sono per il suo cinquantesimo anniversario

di carriera, ma anche per supplicarla di tornare l’anno prossimo”.

<<Per cinque anni sono passato da un teatro all’altro tenendo

concerti di addio. Ogni volta giuravo a me stesso che era l’ultimo,

ma poi, dopo qualche mese, ecco un nuovo appuntamento.

I direttori dei teatri mi chiamavano, io mi sentivo bene, la voce

rispondeva, la voglia di cantare era grande, e allora andavo. Certo,

non potevo ipotecare l’avvenire. Non firmavo contratti. Dicevo: “Se

mi sentirò bene, verrò”. E sono andato avanti.

<<Un estraneo non può capire che cosa significhi per un artista

smettere di cantare. Ci si sente improvvisamente finiti, morti. E’

come se ti tagliassero le mani, le gambe, la lingua. Per fortuna, io

avevo la scuola che mi permetteva di continuare a interessarmi di

lirica, di voci, di teatro, altrimenti guai. Ma ad un certo momento

ho dovuto lasciare anche la scuola. La vita ha un suo giro e bisogna

rassegnarsi>>.

Qual è il segreto di tanta longevità della

tua voce?

<<La tecnica. Come ti ho detto, nel periodo in

cui cantavo da baritono continuavo a chiedere ai grandi del tempo

come allenavano la loro voce. La loro esperienza è stata una regola

di vita per me>>.

Quando insegnavi nella tua Accademia, avevi certamente dei “segreti”

da trasmettere ai tuoi allievi.

<< Nell’arte del canto, non esistono “segreti”, ma esistono invece

delle regole semplici e fondamentali. Primo: imparare a respirare e

a usare il diaframma. Questo è basilare. E lo si apprende

soprattutto osservando e ascoltando chi è veramente esperto

nell’arte di questo esercizio. Secondo: rispettare il proprio ruolo

vocale. Un campione di atletica leggera specialista nei cento metri

non si metterà mai a gareggiare anche sul miglio: sarebbe la sua

fine. Così un cantante lirico. Una volta c’erano le categorie e

venivano rispettate con scrupolo. Solo per il registro tenorile

avevamo: il tenore di grazia; il tenore leggero; il tenore lirico

leggero; il tenore lirico; Il tenore lirico spinto; il tenore

drammatico. E’ estremamente importante non forzare la voce e quindi

non uscire mai dal proprio ruolo vocale. Purtroppo, oggi, questa

regola viene ignorata. Anche perchè molti direttori artistici e

direttori d’orchestra non se ne intendono di voci. La conseguenza è

drastica. Ogni tanto sentiamo parlare di un giovane con una bella

voce. Dopo cinque sei anni non lo si sente più nominare. Dov’è

finito? Lo hanno fatto cantare opere non adatte ai suoi mezzi e si è

rovinato.

<<Una terza regola importante è quella del regime di vita. Il

cantante deve condurre un’esistenza serena, regolare, morigerata,

rispettosa dei cicli biologici, insomma piena di sacrifici.

<<Un giorno ero a pranzo con la figlia di Gigli. In un tavolo

accanto c’era suo padre con la moglie. Alla fine del pranzo vedevo

Gigli che scriveva. “Tuo padre prende appunti”, disse a Rina. E lei:

“No, ha scritto sul foglietto un ordine per il cameriere: il giorno

della recita non parla mai, neppure una parola”.

<<Ero a Buenos Aires. Verso le dieci e trenta uscii dall’albergo per

fare una passeggiata e incontrai la grande Ebe Stignani con il

marito. “Signora, anche lei va a passeggiare?”. “No, vado al

ristorante”, rispose. “A quest’ora?”. E lei mi raccontò che il

giorno della recita pranzava sempre nove ore prima di andare in

palcoscenico e faceva un pranzo molto leggero. Glielo avevano

insegnato i vecchi cantanti, trent’anni prima.

<<Era un periodo in cui io accusavo piccoli disturbi alla voce: un

po’ di catarro, pesantezza, opacità. Andavo a pranzo alle due e

mangiavo forte, perchè pensavo che poi, alla sera, alla recita,

avrei avuto bisogno di tante energie. Volli provare il consiglio di

Ebe Stignani. Cominciai ad andare a pranzo alle undici e mangiare

leggero. La voce tornò fresca, aerea, squillante. Scoprii che si

canta meglio a digiuno. Da allora il giorno della recita ho sempre

pranzato alle undici del mattino.

<<Un giorno ero a Salisburgo per interpretare il “Requiem” di Verdi

al celebre Festival. Dirigeva Herbert Von Karajan. Poichè avevamo

avuto poche prove, il maestro ci chiese di fare una ripassatina

anche il giorno della recita, alle undici del mattino. “Maestro”,

gli dissi “io non posso venire”. E, con grande sincerità, gli

raccontai che avevo preso l’abitudine di mangiare, il giorno della

recita, una bistecca proprio a quell’ora. Se avessi cambiato orario

potevo averne un danno. “Per carità”, disse Karajan “vai a mangiare

la bistecca, ti dispenso dalla prova”. Alla sera feci una recita

stupenda. E mentre uscivamo a ringraziare il pubblico che non finiva

di applaudire, Karajan, battendomi una mano sulla spalla, mi disse:

“Continua sempre a mangiare la tua bistecca alle undici”>>.

Sei

stato molto amico di Karajan ed hai cantato cose eccelse diretto da

lui.

Sei

stato molto amico di Karajan ed hai cantato cose eccelse diretto da

lui.

<<Il maestro Karajan aveva molta stima di me e

per otto anni abbiamo lavorato bene insieme poi i nostri rapporti si

sono bruscamente guastati. Eravamo a Berlino, ultima recita di

“Trovatore”. Venne in camerino un assistente di Karajan e mi disse

che il maestro mi voleva alla Scala nei “Pagliacci”. Non avevo mai

interpretato quell’opera e non me la sentivo di debuttarla alla

Scala, perciò rifiutai. “L’ho ha detto il maestro”, ripetè,

meravigliato, l’assistente. “Un momento”, risposi “adesso parlerò

anch’io con Karajan”. Poco dopo il grande direttore era nel mio

camerino. “Carlo”, disse “perchè non vuoi fare i Pagliacci?”.

“Maestro, non vorrei debuttare in quest’opera alla Scala”, obiettai.

“Non ti devi preoccupare”, disse lui. “Ti guido io”. “Ma sono io che

canto e non voglio rovinarmi”. Si arrabbiò. “Se tu non accetti di

fare i Pagliacci”, disse con tono offeso “non canterai mai più con

il maestro Karajan” e uscì sbattendo la porta. In quel momento

tornai ad essere il “casaro” di Busseto, il contadino che non

accetta soprusi di nessun genere. Balzai alla porta, la aprii, presi

Karajan per il bavero del frac e lo tirai di forza nel camerino.

Chiusi la porta e fissando il maestro negli occhi gli dissi: “Lei è

un grande direttore e mi dispiace non cantare più con lei. Ma io per

lei non mi rovino. E non mi faccio neppure sbattere la porta in

faccia”. Mi girai dall’altra parte. Lui uscì e non lo vidi più.

Avevo un altro contratto con il Festival di Salisburgo, che fu

naturalmente cancellato>>.

Hai, quindi, litigato con Karajan. Eppure ho

sempre sentito dire che eri un’eccezione nel tuo ambiente proprio

perchè non hai mai avuto scontri con nessuno dei tuoi colleghi>>.

<<E’ vero, sono sempre andato d’accordo con

tutti. Anche con tutti i direttori d’orchestra. Ma non significa che

mi lasciassi mettere i piedi sulla testa. Si dice che i tenori tra

di loro si sbranino. Io sono stato amico di tutti i tenori del mio

tempo e uno dei più bei regali ricevuti nel corso della carriera me

lo ha fatto proprio un tenore, Mario Del Monaco.

<<Cantavo a Parigi “Manon Lescaut” di Puccini. Dopo “Guardate, pazzo

son” nel terzo atto, ho sentito partire dal pubblico un “Bravo” che

sembrava l’esultate dell’”Otello”. Vado in camerino per

l’intervallo. Bussano, apro e arriva Mario Del Monaco. “Lei mi ha

dato un’emozione grandissima. Mi ha fatto capire come deve cantare

Des Grieux. A novembre sarò al Metropolitan di New York con due

opere, “Aida” e “Trovatore”. Mi piacerebbe farla conoscere in quel

teatro. Per questo, se lei accetta, le cedo volentieri due recite”.

“Oh, grazie, grazie, è troppo gentile”, risposi. Ero ormai abituato

a sentire tante parole senza che fossero poi seguite da fatti e

dimenticai subito quello che mi aveva detto Del Monaco.

<<A settembre cantavo a Livorno. Arriva nel camerino il signor Bauer,

che era il rappresentante in Europa di Mister Rudolf Bing,

sovrintendente del Metropolitan. Mi fece i complimenti e poi disse:

“Ho una proposta. Mario del Monaco a novembre le cede due recite al

Metropolitan: una di “Aida” e una di “Trovatore”. Lei dovrebbe

trovarsi a New York ai primi di novembre per assistere a un paio di

spettacoli e vedere come sono stati allestiti. Ci pensi e mi dia una

risposta”. Ricordai l’incontro a Parigi con Del Monaco e rimasi

stupefatto. Dissi a mia moglie: “Io ci vado. Per lo meno faccio un

viaggetto in America”.

<<Arrivai a New York, seguii due recite e il 13 novembre mi

presentai in camerino per prepararmi al mio debutto in quel teatro.

In camerino trovai Mario del Monaco che era venuto a darmi qualche

consiglio. Volle truccarmi personalmente e aiutarmi a indossare il

costume di Radames, che era ancora quello usato da Caruso. Feci una

recita magnifica. Dopo il primo intervallo arrivò Mister Bing con un

contratto per tre anni. Sarei certamente arrivato lo stesso al

Metropolitan, ma, sul piano umano, mi ha fatto molto piacere essere

presentato in quel modo da Mario Del Monaco>>.

Sei

il cantante dei record: 50 anni di carriera, 37 stagioni al

Metropolitan, 19 all’Arena di Verona, 12 alla Scala di Milano, hai

cantato in tutti i più grandi teatri del mondo e interpretato il

“Requiem” di Verdi a 73 anni e lo hai inciso a 74. E, nella vita

privata, quali sono le conquiste di cui vai fiero?

Sei

il cantante dei record: 50 anni di carriera, 37 stagioni al

Metropolitan, 19 all’Arena di Verona, 12 alla Scala di Milano, hai

cantato in tutti i più grandi teatri del mondo e interpretato il

“Requiem” di Verdi a 73 anni e lo hai inciso a 74. E, nella vita

privata, quali sono le conquiste di cui vai fiero?

<<La mia famiglia. Sono sempre stato molto

legato alla famiglia. Nonostante i successi e i trionfi in

palcoscenico, le gioie più belle lo ho avute dalla famiglia. Prima

di tutto da mia moglie, Adele, che è sempre stata accanto a me, mi

ha seguito dappertutto, aiutandomi a sopportare i grandi sacrifici

che questo mestiere impone. Poi i figli, che sono cresciuti bene,

uno è medico e l’altro dirige il nostro l’albergo e ristorante “I

due Foscari”. E adesso anche i nipotini, due, fantastici: Marta e

Carlo. Grande è stata la mia carriera artistica, ma più grande la

mia vita privata>>.

Hai sempre detto di esserti fatto da solo,

di non aver avuto maestri nella tua formazione artistica. Nel

concerto d’addio alla Scala nel ‘93 però hai fatto un pubblico

ringraziamento tua moglie, affermando che senza di lei non saresti

diventato Bergonzi.

<<Ecco, devo ammettere che l’unica maestra che

ho avuto nella carriera artistica è stata proprio mia moglie Adele.

Ha un orecchio formidabile. Non le sfugge niente. Ed è di una

severità inaudita. Non mi ha mai perdonato niente. Facevo delle

recite magnifiche, magari con una sola nota presa male o un po’

sporca, e lei arrivava nel camerino: “Un disastro, hai cantato male,

quella nota non dovevi farla in quel modo”. Mi sentivo morire, la

cacciavo via, ma dentro di me le davo ragione e mi sforzavo per

rimediare. Davanti a me non mi ha mai lodato. Ma, quando non c’ero,

mi difendeva con i denti e diceva a tutti che ero il migliore. Io,

da parte mia, non mi sono mai rassegnato ai suoi tremendi

rimproveri, ma so che, senza di quelli, non sarei arrivato dove sono

arrivato. Siamo veramente una coppia formidabile, nell’arte e nella

vita>>.

Acquista i dischi di Carlo Bergonzi online