|

TOSCANINI CREDEVA IN DIO?

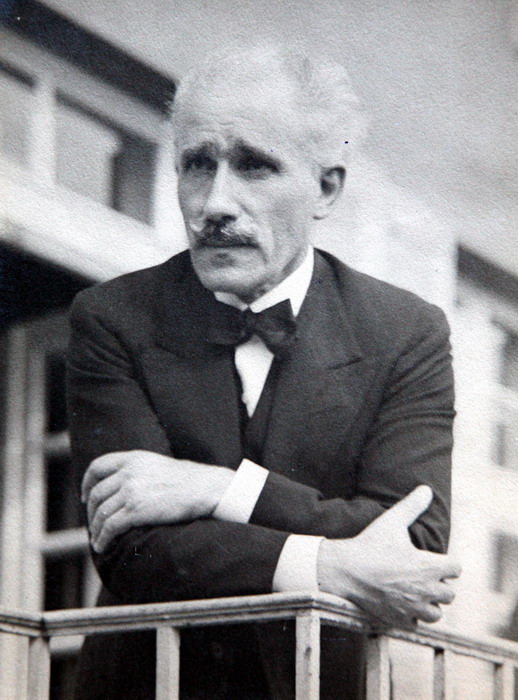

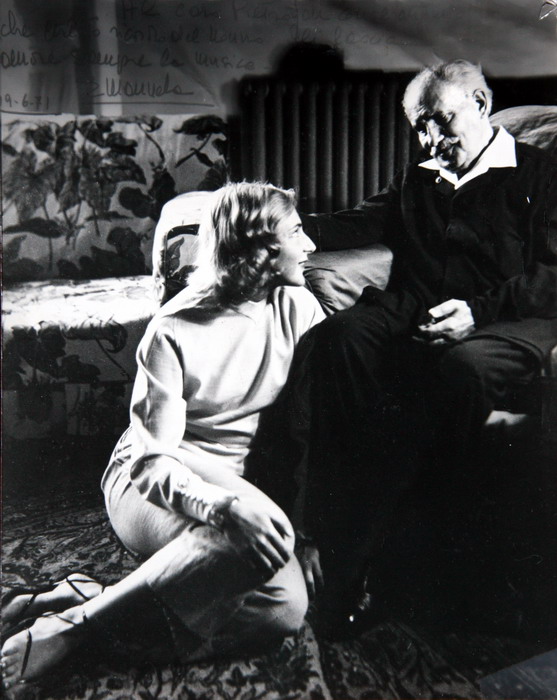

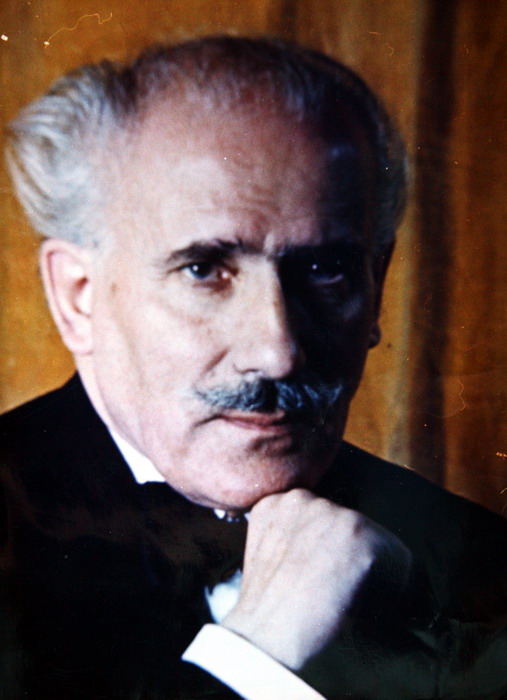

di Renzo Allegri Foto Archivio Contessa Emanuela di Castelbarco, nipote di Toscanini

E’ trascorso mezzo secolo da quel 16 gennaio 1957, quando le radio di tutto il mondo diffusero la notizia che il famoso direttore d’orchestra Arturo Toscanini era morto nella sua villa di Riverdale, vicino a New York, all’età di quasi novant’anni. E i comunicati radio furono seguiti da intere pagine sui giornali che ricordavano la sua arte sublime ma anche la sua leggendaria figura. Perché Toscanini non fu soltanto un musicista mitico, ma anche un simbolo politico, l’uomo che avversò sempre e con estrema determinazione il fascismo, il nazismo, il razzismo. Sono passati cinquant’anni, e la fama di Toscanini è sempre grande. In questi giorni i giornali celebrano la sua arte ed esaltano il suo impegno civile. <<Fu un uomo di grande rigore morale>>, scrivono. A leggere certi articoli, pare di sentir parlare di un “santo” e viene spontanea la domanda: Toscanini credeva in Dio? O era semplicemente un “santo” laico?

Apparentemente, quindi, dagli scritti biografici che lo riguardano risulterebbe per lo meno un agnostico, un indifferente. Ma facendo ricerche più approfondite si trova che aveva una fede cristiana semplice, ma sentita, appresa in famiglia e mai dimenticata. Sua madre, Paola, era una donna credente. Suo padre, Claudio, un garibaldino anticlericale, ma che volle sposarsi in chiesa e volle battezzare tutti i suoi figli. Dai 10 ai 19 anni, Arturo Toscanini visse in collegio, alla “Regia Scuola di musica” di Parma, dove il regolamento prevedeva che il mattino e la sera gli allievi pregassero insieme e la domenica andassero collegialmente alla Messa. Per nove anni, quindi, tenne un’abitudine di vita strettamente legata a rigide pratiche religiose.

Atteggiamenti concreti, quindi, di un credente, ma mai una parola sull’argomento della propria fede. Al punto che neppure sua figlia Wally sapeva se fosse credente o meno. Nel 1972 scrissi con lei e sua sorella Wanda una biografia del maestro e quando si arrivò a parlare di Toscanini vecchio mi raccontò: <<Da qualche tempo in me era sorto un problema di carattere morale e religioso: mi domandavo se papà fosse credente o no. Se dovevo chiamare un sacerdote per la confessione. Un giorno mi feci coraggio e affrontai anche questo argomento. Chiesi: "Tu, papà, sei credente?". Mi guardò sorpreso. In tutta la vita non aveva mai parlato volentieri dei suoi sentimenti più intimi. Restò per alcuni secondi in silenzio, poi mi rispose: "Certo, io credo in Dio. Non credo molto nei preti, a meno che non siano santi come don Gnocchi">>. Don Gnocchi, ora beato, era un grande amico di Toscanini e di tutta la sua famiglia.

Giuseppe Valdengo, celebre baritono, interpretò le ultime opere dirette da Toscanini in America. Il maestro lo stimava molto e gli voleva bene. Lo invitava spesso a pranzo nella sua villa a Riverdale e con lui si lasciava andare a confidenze. Valdengo, consapevole del privilegio che aveva, teneva nota di tutto ciò che Toscanini gli diceva. Tra le tante cose interessantissime che Valdengo mi ha raccontato, vi è questa, che riguarda appunto la fede religiosa di Toscanini.

<<Solo in seguito, quando me ne parlò il tenore Assandri, seppi che il “Padre Superiore”, che il maestro teneva celato nella tasca della giacca, era un crocefisso. Ed è probabile che lo invocasse. Prima di ogni esecuzione, infatti, era sua abitudine rimanersene solo, per qualche attimo, nel camerino. Poi usciva deciso, attaccando. Forse, in quegli attimi, rivolgeva la tacita invocazione al "Padre Superiore". Alla sua morte quel crocefisso gli fu posto sul petto, come mi informò Assandri che ne vegliò la salma nella camera ardente>>.

|